A dura vida do torcedor em tempos de Olimpíada (e depois)

Como sobreviver ao fim dos jogos? Tentando responder a essa pergunta, uma série de questões sobre os esportes, sobre rotinas, sobre espetáculos, sobre emoções, sobre sentidos, passa na minha cabeça

A primeira vez que caí em uma piscina para nadar tinha cerca de 6 meses de idade. Minhas irmãs, bem mais velhas, já nadavam e eu segui suas braçadas. Uma das minhas irmãs foi campeã e recordista brasileira, ainda muito nova. Ela virou uma espécie de lenda viva em Nova Iguaçu, uma cidade que, se é abandonada ainda hoje, era bem mais na década de 1980. Conhecida pelas bordas das piscinas iguaçuanas, ela era apontada nas competições aos cochichos. Até hoje seu nome lembra natação na Baixada Fluminense. Diziam que iria para as Olimpíadas. Não foi. Desistiu do esporte pelo vestibular. Também nadei e competi, também fui campeão brasileiro (em revezamentos), nunca com o brilho que a minha irmã sempre teve, mas também parei para estudar para o vestibular. Ou para curtir a vida. Ou os dois.

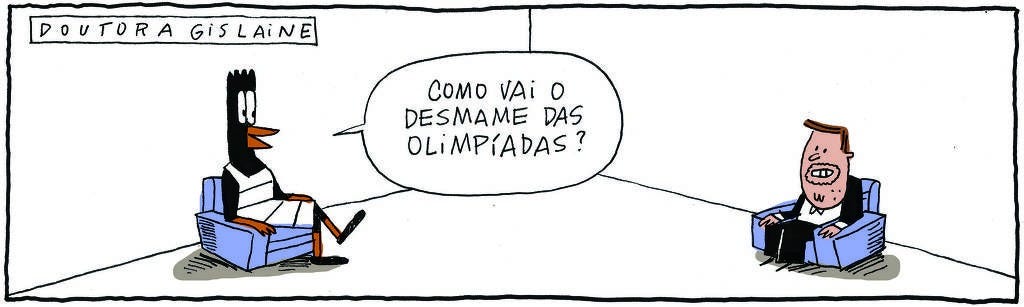

Charge do Caco Galhardo de terça-feira (13) na Folha

Em época de Olimpíadas, algo muito profundo volta à superfície de ex-esportistas, suspeito: uma lembrança do quanto é necessário abdicar para chegar ao alto nível. O quanto é ingrata a vida do atleta que precisa largar todos os seus outros interesses para focar em apenas um objetivo. E como raramente há retorno ou recompensa ao fim da competição. Há um adágio extremamente cruel que diz que a prata não é o segundo lugar, mas o primeiro perdedor.

Às vezes, por uma diferença de menos que uma piscadela, o sucesso escapa. Foi o que aconteceu nessa Olimpíada de Paris com o nadador Guilherme Costa, o Cachorrão. Na prova dos 400 metros nado livre, ele ficou a 26 centésimos do pódio. Engana-se quem pensa que ele, assim tão próximo da medalha, teria ficado em quarto lugar. Ficou em quinto. Detalhe: a prova foi tão disputada que, com o seu tempo, ele venceria a mesma competição em Tóquio, há três anos. Outro adágio igualmente doloroso lembra que em Olimpíadas, o tempo, ou a performance, é o menos importante, o que vale é a medalha.

Exemplos desse tipo de relação tão frágil entre o olimpo e a mortalidade, ou, dito em outras palavras, da diferença em centésimos entre a glória e o esquecimento, são bastante comuns. É famosa a história de um nadador americano que, em 1988, tentava igualar o recorde de sete medalhas de ouro de outro nadador americano, recorde este estabelecido em 1972, mas que não conseguiu atingir a meta porque perdeu uma prova, a de 100 metros borboleta, para um competidor de uma nação sem tradição na natação, por um único e mísero centésimo. Estamos falando de Matt Biondi, que tentou igualar o feito de Mark Spitz, mas perdeu para o surinamês Anthony Nesti.

E também é conhecida a história de outro americano que, em 2008, tentou ultrapassar a marca de Spitz e competiu contra um nadador de um país sem passado no esporte na prova dos 100 metros borboleta e ganhou por um único e o mesmo centésimo. Na batida, foi tão difícil descobrir o vencedor que a narração da prova feita pelo Galvão Bueno rendeu um dos muitos memes com o famoso “vai ganhar, vai perder, perdeu, ganhou!”. Claro que estamos falando aqui de Michael Phelps, que venceu oito ouros na Olimpíada de Beijing, e do sérvio Milorad Čavić.

Foi a única prova das oito que Phelps não bateu o recorde mundial — o que comprova o segundo adágio de que, em Olimpíada, vale mais bater na frente. Vale também lembrar que ninguém lembra de Čavić — o que comprova o primeiro adágio.

Nessa olimpíada de Paris, o um centésimo ficou, ou foi, ultrapassado. Na prova dos 100 metros rasos, no atletismo, americano Noah Liles levou o ouro por meros cinco milésimos, isto é, meio centésimo. Houve até uma discussão sobre o que valia passar primeiro na linha de chegada — resposta: o torso — porque o jamaicano Kishane Thompson, o prata, parecia ter passado primeiro com a mão.

É tudo tão rápido que resvala na aleatoriedade e / ou no misticismo. É claro que é apenas uma coincidência Michael Phelps ter ganho uma prova quase espelhada em outra, com resultados exatamente opostos, e até formas simétricas de os nadadores chegarem à borda (em 1988, Biondi deslizou e perdeu, em 2008, Phelps encurtou a braçada e ganhou), mas é coincidência demais.

O craque tem que ter sorte também — para citar novamente o Galvão —, o que poderia ser uma ótima forma de combater a meritocracia, já que até o craque ganha, ou perde, por apenas 1 centésimo. Ou meio centésimo. Mas também é uma forma outra vez dolorosa de dizer que não importa apenas o seu esforço, não importa o quanto você treine, o quanto você queira chegar lá. Há um componente gigantesco daquilo que não pode ser controlado, previsto, dominado. Como, aliás, em tudo na vida.

Esse tipo de exigência delirante é o tema do livro Esforços olímpicos (Todavia), de Anelise Chen, que li, talvez por coincidência, talvez como forma de lidar com a ansiedade, antes das Olimpíadas. Chen é uma ex-nadadora sino-americana que decide fazer uma tese de doutorado sobre a desistência nos esportes. O livro não é a tese, mas a narrativa da sua incapacidade de terminar o trabalho. São suas ideias jogadas sem qualquer rigor acadêmico, mostrando uma amarga tristeza a cada página, como se fosse a exemplificação da derrota.

O tema escolhido, como se percebe, é uma metáfora para falar de sua própria dificuldade em terminar seu trabalho acadêmico. Ela não pode desistir, para não decepcionar os pais que investiram nela toda a sua juventude, mas ela não consegue continuar. Chen parece deprimida, sem forças para simplesmente colocar no papel as ideias que a atravessam. Mesmo sem intenção consciente, mostra que o fato de não conseguir terminar já exemplifica a sua tese.

Se o segundo lugar já é o primeiro derrotado, o desistente é aquele a quem dedicamos um certo desprezo, mesmo que não admitamos isso em voz alta. E está aí a história sempre lembrada da suíça Gabriela Andersen-Schiess — para desespero dela própria — que terminou a maratona de 1984 caindo aos pedaços. O importante é competir, outro ditado sempre mencionado, deixando claro que desistir não está no horizonte de possibilidades. Aliás, nota mental: o importante é competir, não participar.

No livro de Chen, percebemos que a cobrança na natação, na academia, no trabalho, na vida, é gigantesca. Mas a autocobrança pode ser ainda maior. Num mundo em que a competição exacerbada é a média, o preço tende a ser equivalente. Quando olhamos o topo da montanha, nos sentimos ínfimos. É evidente que não vamos conseguir chegar lá. Como dar o primeiro passo, então? Por que, aliás, dar o primeiro passo? Desistimos, então, sem nem tentar? Se não tentarmos, é desistir?

Muitas perguntas, novamente, se acumulam, mas que podem ser resumidas em apenas uma, que ecoa na cabeça após terminar de ler o seu livro: vale a pena ter uma dedicação dessa magnitude sem qualquer certeza de recompensa?

É claro que há todo aquele blábláblá de o que importa é o caminho e não a chegada, que ficou imortalizado na bonita imagem que Camus faz do mito de Sísifo — o personagem grego que, ao desafiar os deuses, é condenado a empurrar eternamente uma enorme pedra morro acima, portanto sem nunca alcançar uma chegada — quando ele sugere que devemos pensar um Sísifo feliz.

Mas no dia a dia, é difícil nos imaginar felizes a cada instante. O desafio talvez seja aceitar a variação da vida, em que os pontos baixos funcionam como contraponto e contraste aos pontos altos. Ou que os momentos tristes sejam englobados em nossa vida, como forma de nos desenvolver. “O que não me mata me fortalece”, escreveu Nietzsche, numa das suas “Máximas e flechas” de O crepúsculo dos ídolos, que já caiu em domínio público. Mas isso já está virando autoajuda, melhor mudar de tom.

Por que, então, há tanta fascinação em eventos como a Olimpíada? É possível sugerir algumas respostas, nenhuma definitiva. A primeira, provavelmente, seja a identificação. Mesmo quem nunca tenha caído em uma piscina, consegue entender as lágrimas das vitórias e as das derrotas que se misturam com a água clorada.

Comecei a escrever esse texto ainda na primeira semana de competições, enquanto as ginastas olímpicas brasileiras esperavam angustiadas o resultado de suas adversárias para saber se alcançariam a medalha de bronze. Elas não conseguiram as melhores notas na final, tiveram erros e problemas, porém, e a resposta saiu nesse momento, elas se abraçam e pulam juntas, chegaram lá. São a terceira melhor equipe do mundo. Um feito totalmente inesperado, se pensarmos em nossa tradição na modalidade.

Quanta coisa aconteceu desde então. Quantas surpresas, quantas histórias, quantos altos e baixos. Quanta angústia, alegria, surpresa, superação. Talvez as Olimpíadas sejam uma das melhores, e mais extremas, formas de se entender a própria vida. Sempre surpreendente.

Ainda na cerimônia de abertura comentei com uma amiga que as Olimpíadas são o meu carnaval. Era a forma de dizer para ela, que ama o carnaval, que aqueles dias de pessoas chegando ao seu máximo, aquelas duas semanas em que se reúnem os maiores nomes do mundo de algumas dezenas de atividades humanas, mexe comigo sem que eu saiba muito bem como. Bem provável que tenha uma relação com o meu passado de nadador quase profissional. Se há uma identificação com as pessoas que nunca foram atletas, para aquelas que tinham obrigações diárias, a identificação parece mais presente, para o bem e para o mal.

Nas semanas que antecederam as Olimpíadas de Paris, pensei que, dessa vez, o evento não me pegaria. Mas já na abertura... Até a abertura, que pouco tem a ver com a minha identificação como ex-nadador, eu que comecei praticamente ontem a me ligar ao carnaval da Sapucaí, me pega.

Não posso deixar de falar que vi momentos bonitos na abertura, mas em geral a cerimônia sofreu com a chuva e com a falta do que mostrar, o que é deveras curioso, considerando o orgulho que os franceses-clichê têm da sua cultura. Parecia um evento para o mundo inteiro, uma tentativa de mostrar uma Paris cosmopolita — lembremos que eles colocaram Carl Lewis, Rafael Nadal, Nadia Comăneci e Serena Williams, nenhum francês, para carregar o fogo olímpico pelo Sena — quando a melhor forma de ser universal é começar pintando sua própria aldeia, como ensinou Tolstói.

Quando apostaram em algo bem francês, como os desfiles, as encenações, as caricaturas, o humor, a cultura marginal, acertaram. Quando colocaram algo genérico, como uma banda de metal tocando junto a uma cantora lírica, pareceram qualquer-coisa.

O ponto alto foi um dos “movimentos obrigatórios”, o instante que antecedeu o acendimento da pira. O ex-ciclista Charles Coste de 100 anos, na cadeira de rodas, passa o fogo para a ex-corredora Marie-José Pérec e o judoca Teddy Riner, e eu soluço pela primeira vez — uma cena que iria se repetir diversas outras vezes durante as duas semanas seguintes.

Coste, o homem que passou a vida inteira sobre rodas. Pérec e Riner, dois atletas negros nascidos em Guadalupe, uma das colônias francesas, de uma França que flerta na atualidade com o fascismo, considerados os maiores atletas vivos de toda a França, de todas as Franças. É muito símbolo em cima de símbolo para eu não me abalar.

A minha fascinação não pode ser apenas uma super-identificação, portanto. Não é uma relação de identidade, pura. Seria uma inveja dos resultados? Uma cobiça? Eu queria receber os louros da vitória no lugar daquelas atletas? Uma vontade de ter a mesma sorte que eles tiveram? Mas será que eu pagaria o preço?

Talvez funcione para ocupar o buraco existencial que ocupa a cavidade torácica com bombas de adrenalina que não deixam espaço para se encarar o vazio. Ao assistir às provas, dia e noite, noite e dia, e as vezes concomitantemente, há um sentido, um objetivo muito claro, e uma forma de pensar que valeu a pena. Ao menos para eles, e que reflete em mim, ao torcer.

Funciona um pouco como compulsão, similar às redes sociais. Cada vez mais emoção, emoção se amontoando, emoção por todos os lados, sem conseguir dar espaço para mais nada, nenhum pensamento intrusivo, nenhuma dúvida, só receba. Ficamos esgotados, mas satisfeitos. Mesmo uma derrota tem sentido. Tudo tem sentido. A aleatoriedade do 1 centésimo é justa. Até a injustiça faz parte, como algo do jogo. Em um grupo de WhatsApp criado para acompanhar ainda a Olimpíada de Londres, um amigo soltou: “é dura a vida do torcedor”. É pior a vida de quem não tem nada, ou nada significante, para torcer.

A escritora japonesa-americana Julie Otsuka lançou The Swimmers: A novel depois de ter publicado um trecho grande na famosa revista literária inglesa Granta, ainda com outro título, Diem perdidi, remetendo ao provérbio latino que teria sido dito pelo Imperador Tito (segundo a biografia de Suetônio), e que quer dizer algo como “perdi o dia”. Faz sentido essa primeira publicação, porque a obra de Otsuka é dividida em duas partes bem diferentes entre si.

Nessa primeira metade, a obra remete aos livros do parisiense Georges Perec (nenhuma relação aparente com a ex-corredora), com seus jogos de linguagem que priorizam repetições e enumerações a uma trama mais tradicional. Um grupo de nadadores frequenta uma piscina subterrânea no meio da cidade e forma um conjunto regular, equilibrado, uniforme, mesmo com suas variações internas. Há aqueles que nadam nas raias mais rápidas, outros que nadam médio, outros mais devagar, mas todos frequentam com assiduidade exemplar a piscina, até mesmo em períodos de férias, até mesmo colocando a natação acima de outros relacionamentos. Não sabem quase nada do que acontece com o outro fora d’água, quem é quem, mas dentro, são um corpo uníssono, que tem na repetição do processo de nadar, das idas e voltas nas raias, um fundamento para a própria vida.

A harmonia interna é quebrada quando descobrem um vazamento no fundo da piscina e ela precisa ser interditada para o conserto. O desespero se alastra em marolas e atinge o seu ápice quando a piscina precisa ser fechada para sempre.

Começa a segunda parte da novela, bem mais tradicional, em que a narradora precisa tratar da mãe, uma das ex-nadadoras, que está ficando demente e se esquece dos filhos, do marido, de si mesma, de viver. A piscina, fica a impressão, era o seu centro e quando ela o perde, deriva ininterruptamente.

Uma das possíveis interpretações que o livro dá margem é a de pensar como os nadadores levaram ao extremo a máxima de Camus, de pensar um Sísifo feliz. Ficaram tão acostumados com o hábito de empurrar a pedra morro acima que no dia em que a pedra rolou penhasco abaixo sem possibilidade de busca, não souberam o que fazer.

Dá para perceber com facilidade que a vida não é só monotonia, ela tem seus balanços, suas surpresas e todos esses parangolés que não prevemos. Como, aliás, a Olimpíada bem mostra. Mas então, me aparece mais uma pergunta: como se equilibrar entre o controle das ações, da repetição, da segurança, do previsível, e o esplendor extremo das emoções, que se acumulam e não deixam qualquer espaço para respirar, pensar ou se estabilizar?

A revista francesa Les temps quis restent, algo como “O tempo que resta”, a substituta (porque Jamais fomos modernos) da famosa Les temps modernes, que pôde contar em seu corpo editorial com gente do tamanho de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, e, até o seu fim, o cineasta Claude Lanzmann, teve como tema da última edição, não tinha como ser diferente, os Jogos Olímpicos.

O filósofo Patrice Maniglier, um dos editores da revista, escreveu um provocativo ensaio cujo título é Abolir o esporte. Ele começa elogiando outro texto da edição, de Mathieu Watrelot, que fala sobre como o esporte torna o corpo um laboratório, um objeto plástico, uma tela em branco, que lembra de perto o tema do Corpo sem Órgãos, conceito desenvolvido pela dupla Gilles Deleuze e Félix Guattari. Mas Maniglier, logo em seguida, explica que não quer falar do esporte, em si, mas da entidade esporte:

O esporte como instituição habita o mesmo mundo intelectual e estético que os arranha-céus de Dubai e as extravagâncias de Trump. É a mesma reivindicação jubilosa de um excesso vazio e de uma superioridade transgressora, impulsionada puramente pela lógica do poder: maior, mais alto, mais caro, mais espectadores, mais eventos, mais agitação, mais estrelas - um banquete para os olhos, um banquete para os ouvidos, admiração, maravilha e assombro. Chamamos isso de ‘histórico’. Mas a história está parada.

Há, claro, um culto do exagero, que, como eu já havia mencionado, preenche os espaços vazios das existências geralmente sem muita razão de ser. Dá emoção quando o cotidiano é repetitivo e sem sabor. Funciona como um paliativo, que nos prepara para o fim, enquanto o fim não chega. E esses exageros têm consequências diretas no consumo dos recursos naturais e cada vez mais escassos nos dia de hoje. Mas será que conseguiríamos viver sem qualquer tipo de paliativo?

Charles Coste passa o fogo olímpico para Teddy Riner e Marie-Jose Perec

Em outra parte, ele sugere dois modos para tratar esse excesso de excessos, o primeiro um pouco inocente, o segundo, interessante. O primeiro é não abolir o esporte como prática, como sugere o título — ele até sugere a prática, como forma de ressaltar a proposta de Watrelot —, mas boicotar o espetáculo esporte: “nada de câmeras sobre os espaços de um evento esportivo ou, sobretudo, nada de transmissão ao vivo”.

Parece uma proposta ousada, mas que, num mundo capitalista que aposta na escassez como forma de produzir mais dinheiro, lembra as sugestões proibicionistas às drogas. Com as tecnologias atuais, um mercado negro logo se formaria, imagino.

Por fim, ele sugere algo que contraria totalmente a lógica primária dos jogos, e que talvez não seja uma maneira de combater a espetacularização das Olimpíadas, ou não apenas, mas de pensar a substituição do pensamento excessivo, que permeia tanto as competições esportivas como o capitalismo nessa fase neoliberal, em que estamos inseridos:

Se houvesse uma palavra de ordem que eu me sentiria tentado a propor para todo o nosso presente, ela seria exatamente o oposto da palavra de ordem dos Jogos Olímpicos: mais lento (redescubra o tempo e a sustentabilidade), mais baixo (desça ao nível da Terra), mais gentil (pare de brutalizar tudo o que toca). Juntos, sim, porque esse lema só pode ser implementado em conjunto.

Eu obviamente não sei terminar esse texto. Eu o comecei com outro fim, ainda durante os jogos, mas, assim que eles acabaram, a ideia de escrever esse texto me preencheu. Tinha outros afazeres e obrigações, que estavam atrasados por conta das Olimpíadas, que precisaram tomar à frente, mas, no momento em que tive um tempo, eu corri para cá. Provavelmente eu o poderia continuar eternamente, como uma forma de dar sentido à minha vida, ou buscando o sentido das Olimpíadas, o sentido que as Olimpíadas tem para mim. Talvez essas buscas sejam a mesma coisa.

Que texto maravilhoso! Eu não costumo ter muita adesão ao período das Olimpíadas, vi uma ou outra prova, mas entendo a força do arrebatamento coletivo. Interessante pensar nos centésimos de segundos como decisivos numa competição; realmente, muito do que define um medalhista está além de seu próprio esforço.